日本教育心理学会に参加・発表しました(教員の夏休みvol.3)

前回の日本心理学会に引き続き(前回記事はこちら:vol.1・vol.2)、今回は9月14日~9月16日に開催された,日本教育心理学会第66回総会の様子をご報告します。コロナの影響で2019年度以来、5年ぶりとなる対面開催でしたので、参加者からも「待ちに待っていた!」という声が聞かれました(昨年度まではオンラインで開催)。

心理学科からは、高井先生、伊藤先生、薦田先生、尾崎先生、松島先生が参加しました。それぞれ学会発表の様子を紹介します。

まずは高井先生・薦田先生・伊藤先生の連名の発表からご紹介させていただきます。

会場は浜松市駅前のアクトシティ浜松でした 浜松といえばこの人。自動販売機にも登場

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

私たちは、「幼児期の家庭生活と就学時の学習の基盤(数・言語)との関連―5年間の【まなびスタート調査】から―」というテーマで、ポスター発表を行いました。

【まなびスタート調査】とは、京都府教育庁が府内複数のモデル地区で、小学校入学時の児童とその保護者に行ってきた調査です。調査では、小学校入学時までの家庭生活について、アンケートで保護者に尋ね、1年生の児童には、まなびの基礎となる数や言語についての簡単な課題を行ってもらいました。

今回は、私たちが分析した過去5年間のデータをもとに、保護者アンケートから見出された「家庭での生活習慣、遊びの経験、親子のコミュニケーション、親の子育て意識」などが、「児童の数や言語の基礎知識の獲得」とどのような関連がみられるかについて示しました。

発表では写真のようなポスターを展示し、その前で、研究者の方々と意見交換をしました。 私たちと同様の問題意識をもって、研究されている人もいれば、これから様々な知識を得て、自分の研究を行っていきたいと考えている若い大学院生さんや留学生の方もポスターを見に来てくれて、世代や国を超えた交流がありました。

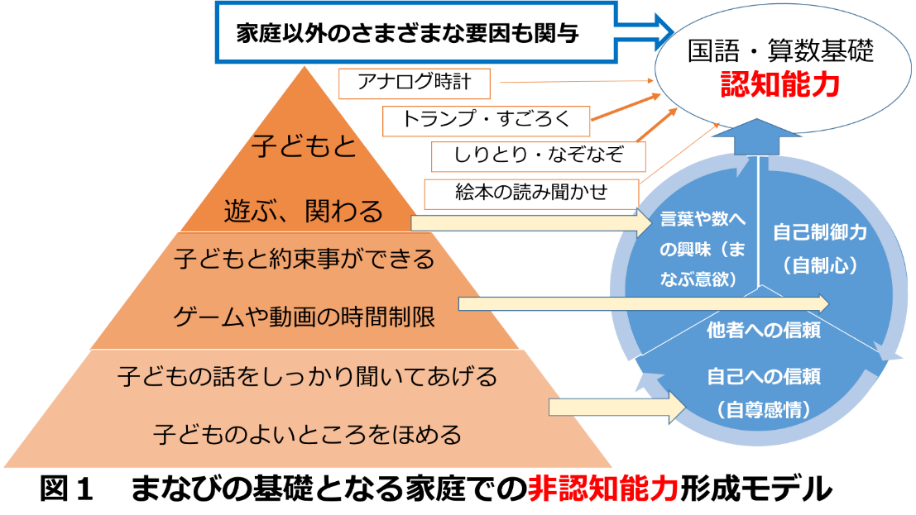

ポスターの一番下に示した図を、下にご紹介します。

【まなびスタート調査】の結果は、幼児期までの日常生活における様々な経験が、まなびの基礎となる認知能力の形成に関係するということを示唆していましたが、今回の分析結果で特に強調したのは、保護者が「子どもの話をしっかりと聞いてあげる」「子どものよいところをほめる」という子どもを受容し、子どもの自尊感情を高めるようなコミュニケーション経験が最も基本で、重要であることでした。その経験をベースにして「子どもと約束事ができる関係」を築き、家庭での「しりとりなどの言葉遊びやトランプなどの数遊び、絵本の読み聞かせ、アナログ時計を見る経験」などが、子ども達のまなびの基礎となる認知能力を高めることが示唆されました。

今回見出されたことが、幼児期からの家庭での親子の関わりや、小学校生活での児童・家庭へのサポートにつながっていってほしいと願います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上、高井先生・薦田先生・伊藤先生からのご報告でした。

そして、次の記事では松島先生・尾崎先生の連名の発表を紹介いたします。

教員の夏休みは、続きます。

報告者:高井直美、伊藤一美、薦田未央、心理学科広報担当