共生プロジェクト実践 展開中です!!

2025年度カリキュラムよりこれまで現代人間学部で展開してきた授業やプロジェクトが統合され、「共生プロジェクト実践」という新科目が始まりました。学生は全学から参加でき、心理学科・生活環境学科・こども教育学科の教員が合同で担当しています。

この科目の趣旨は、SDGsや「誰一人取り残さない」包摂社会の実現という社会の指針に、本学のミッションコミットメント「尊ぶ」「対話する」「共感する」「行動する」を呼応させながら、地域課題の理解と解決を目指すものです。

今年度は、子育て支援、特別支援教育や療育、小児医療、高齢者支援をテーマとして、講義と演習、現場見学とで内容を組み、履修後のボランティア実践へと結びつけていく予定です。

説明会を経て、1〜3年次生の14名(心理学科7名、こども教育学科7名)が参加しています。

前期中は次のような内容で展開しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

①本学で2006年度より継続実施している「自然と遊ぼう!」という子育て支援プログラムを念頭に、子どもの発達や遊び、家族のあり方を講義と演習で学びました。

10月11日には「自然と遊ぼう!in ノートルダム」という行事で、本番のボランティア活動を予定しています。(5月20日、27日、6月3日)

子どもの年齢を想定しながら、繭玉を使った遊びについてアイディアを出して実際にやってみました

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

②京都市立桃陽総合支援学校とZoomを繋ぎ、病気や障害の子どもたちの学習保障や授業方法について教えていただきました。入院中の小中学生のための院内学級でのボランティア活動についても学びました。(6月17日、24日)

特別支援教育が専門の江川先生と支援学校の先生とのZoom授業です

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

③本学では、2012年度から京都府立医科大学附属病院小児病棟で、遊びや学びのボランティアを継続実施しています。そのご縁で、小児科の医師や看護師の方々から、病棟の子どもたちの治療の様子とともに、ボランティアへの期待についてもご講義いただきました。(7月1日、8日)

小児科専門看護師さんから子どもや家族への支援の実際を伺いました

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

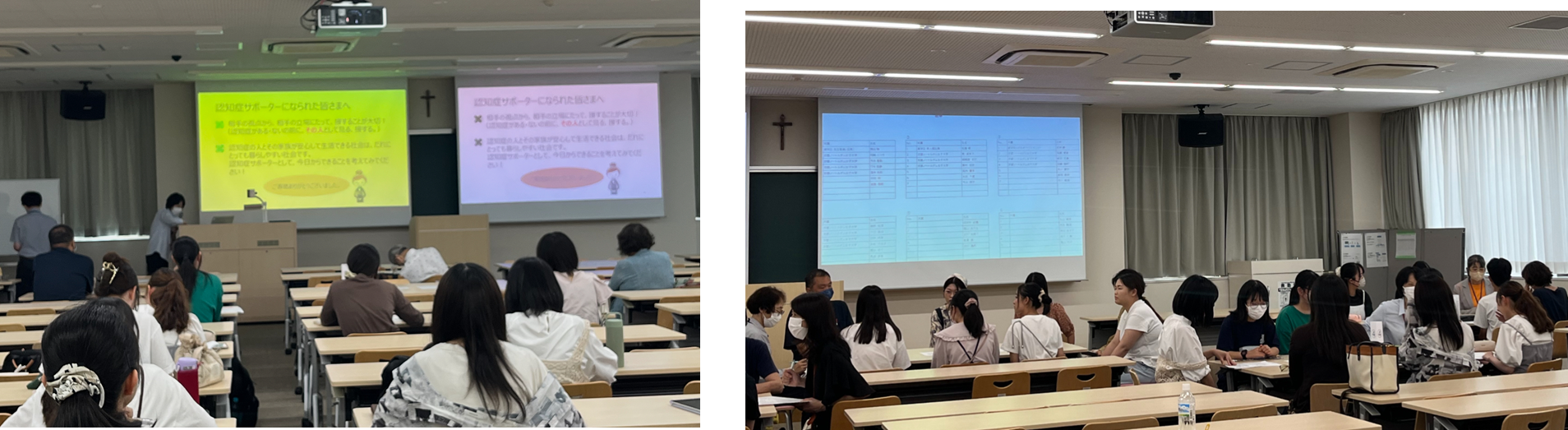

④高齢者福祉についての講義を受けたのち、7月22日には本学が所在する下鴨地区担当の左京北地域包括支援センター様にお越しいただいて、「認知症サポーター養成講座」を授業の一環で催しました。ご自身も患者家族の当事者で、現在家族会を主催されている方からも貴重な体験談をいただき、知識と実際とを肌で感じることができました。

受講学生以外の学生や地域の一般の方も併せて48名が参加され(一般16名、本学学生24名、教職員8名)、近隣の福祉施設の方にも加わっていただいてグループワークも行いました。(7月15日、22日)

講義で認知症の知識を得て家族会の方からのお話をお聴きした後、老若男女混じってグループに分かれ、体験談や悩みを共有しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

夏季休暇中の9月には、京都市児童療育センター きらきら園への見学授業を予定しています。

学生それぞれが知識と体験を積み上げたのち、関心のある領域でのボランティア実践につながっていく予定です。

終了後、学生たちの学びの手応えも含めて、報告します。

報告:心理学科 松島・薦田・伊藤、生活環境学科 矢島、こども教育学科 江川・内田