心理実習:京都障害者就業・生活支援センターでの見学実習

「心理実習」は公認心理師を目指す学生にとって、4年間の大きな山場です。

この実習が始まった2021年度はまだコロナ下でオンライン見学や職員の方が大学に講義に来てくださるなどの方法でしたが、徐々に実地での見学が許されるようになり、4年目となる今年は、お世話になる8か所の施設すべてを訪問できることとなりました。ありがたいかぎりです。

6月24日は今年度全員訪問の初発となる「京都障害者就業・生活支援センター」様に16名で見学実習を行いました。

このセンターは、障害のある方の「働きたい・働き続けたい」を応援する施設で、利用者の方との面談や体験実習、職場訪問など、さまざまなサポートをしています。

また、就職を受け入れる事業所からの相談を受けて理解や工夫を求めたり、リーフレット作成やセミナー開催をしたりするなど、社会に向けての啓発活動もされています。

昨年度同様、3名の公認心理師スタッフの方が、事前にお届けしていた学生からの質問にも答える形で、講義や仮想事例の紹介をしてくださりました。

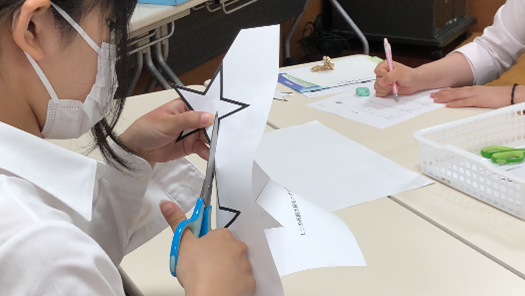

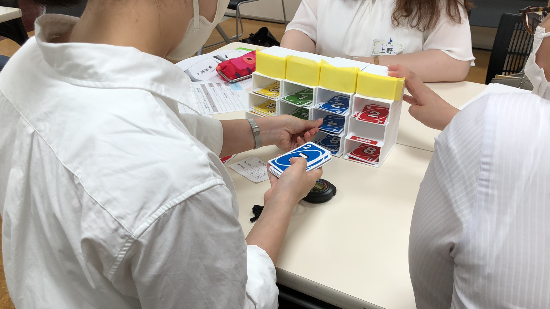

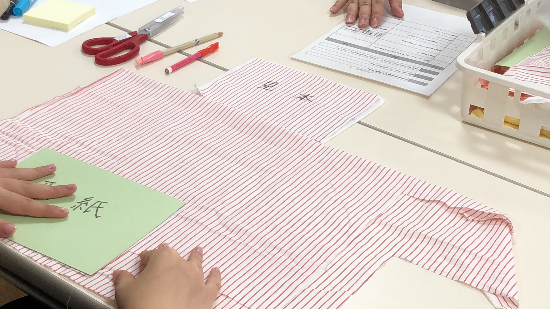

今回は新たに、中盤には利用者さんたちが経験する就業適性を見るための作業を小グループに分かれて実際に経験させていただきました。

班に分かれて6作業をローテーションで複数体験。結構難しい・・・

作業後はグループ別にディスカッションし、内容の紹介と考察を発表しました。これらの作業は、それ自体はいずれも比較的シンプルなものですが、それをどのようにアセスメントとして生かすのか、そこでは経験と想像力がものを言います。作業の正確さや速さといった効率性だけでは“ない”ところを見て取っている、という指導者の方からの種明かしを聞いて、学生たちはなるほど…と納得していたようです。

実習後の学生の振り返りの声を一部紹介します。

- 「支援の主体は誰なのか?」という問いがすごく印象に残っています。支援者の理想を押し付けるのではなく、あくまで決定権をもつのは当事者ということを実感しました。

- すべて手助けするのではなく、利用者さんの成長を目的とした関わりの姿勢が大切であると学びました。

- 雇用促進法をもとに合理的配慮を事業主の方にも学んでもらえるよう助言するなど、利用者さんに加えて事業所のアセスメントも重要であることがわかりました。

- 自己決定を支えるお手伝いであり、公平に一緒に考え続けることが重要だとわかりました。

- 失敗や挫折が利用者さんの財産となるような支援を目指す、ということが印象に残りました。

体験学習を通じて利用者さんの目線を学び、他方で講義からアセスメントの対象が事業所に及ぶことや、いかに連携が重要かといったことを学ぶことができたようです。

土砂降りの中、時間に余裕をもって全員が集合し、その後も熱心に取り組む姿に、引率教員としては現場の力を感じた一日でもありました。

スタッフの方々には、今年も工夫を加えて丁寧に学生をご指導くださり、心から感謝いたします。

報告:科目担当 伊藤 一美・中藤 信哉