教員の夏休み2025 Vol.2 日本描画テスト・描画療法学会で発表してきました

9月20・21日に奈良教育大学で開催された日本描画テスト・描画療法学会第34回大会において、心理学科の特任講師の武藤翔太先生が発表されました(昨年の発表はこちら)。前回に引き続き、甲子園風に言うと、2年連続5回目の発表です。甲子園出場校であるのならば、もうすぐで常連校の仲間入りか、という感じですね。

なお、武藤先生は昨年度に引き続き、発表会場での司会も兼業されたそうです。柔らかな秋の陽光が差し込む、明るく穏やかな雰囲気が醸し出されている会場で大きなアクシデントもなく発表を終えられたそうです。

(強いて言えば、武藤先生以外の先生が発表されている際、質問者が出たときに会場係のスタッフがそのことに気が付かなかったため、司会者の武藤先生が慌ててマイクを持ってフロアに駆け出し、駆け出した武藤先生に気が付いた会場係が慌てて駆け出したことで、会場が温かな笑いに包まれた瞬間はあったそうです。)

本大会では初日のワークショップも含め、2日間連続で院生さんが参加されていました。院生さんの感想も交え大会の様子を紹介していきたいと思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――

<武藤先生(発表者)>

大阪と京都、両方からアクセスしやすく、かつキャンパス内にはたくさんの鹿が暮らしている奈良教育大学(なお、大会長の先生は研究室の冷蔵庫に鹿せんべいを常に準備しており、窓から鹿の皆様に差しあげて楽しまれているそうです)。

前回の記事にも書かせていただきましたが昨年から、臨床心理学とはその関係が直接的には扱われにくい学問を援用した発表をしよう(目標は各学会で3回)、と思い立ち発表をしています。

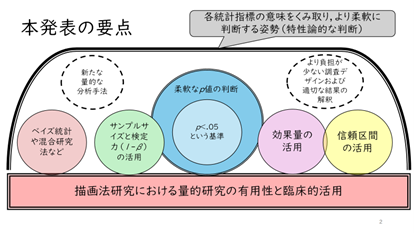

本大会では「描画法研究における統計手法が有する臨床的意義再考」というタイトルで発表させていただきました。内容を要約した図が以下の通りです。

発表スライドの一部

Cohenが1994年に発表した「The Earth Is Round (p < .05)」(Cohen, 1994)に端を発し,再現性の低さや偽陽性の高さなど、心理学分野においてよく用いられる帰無仮説検定への疑問や批判が従来以上に行われるようになりました。私はこの論文の中でCohenがタイトルだけでなく、帰無仮説検定のことを「statistical hypothesis inference test」と略称にすると大変なことになる皮肉的な呼称を提案したり、「mechanical dichotomous decisions around a sacred .05 criterion(神聖な5%基準による機械的二分法)」などとさらりと書いているところに刺激を受けて、あらためて描画法研究においても統計手法を臨床に活かすためにはどのようにしたら良いかを考え発表をいたしました。

なぜ、誤った統計手法やその誤用が今も続いているのか。Nature誌やScience誌などの論文も引用しながら経緯を整理し、さらには私独自の視点としてハラスメントの問題も含んだアコモデーション(調整)(Lewis,1979)、マンスプレイニング(Johnson,2020)、「言語の強奪(Linguistic Hijacking)」(Anderson,2020)などの哲学やフェミニズム研究で取り扱われる概念も用いて整理をしました。そして、今後どのような統計手法を用いることによって臨床的意義が担保されるのか、そして今まで描画研究においてどれだけの“本当は臨床的に意義があったであろう”結果や考察が消えていったのかについて考察を述べました。

統計用語が急に乱発される発表となり、会場の雰囲気が少しトーンダウンすることを感じつつも、大切な内容であると思い発表させていただきました。

発表を終えるとフロアからは実際にどのように計算するのか、どんな風に用いればいいのか、どのようにこれらの概念を勉強すればいいのか、などの質問が出てきて、ホッとしました。大きな影響を与えることはないと分かっている発表でしたが、こうして少しでも伝わり興味を抱いてもらえ、小さな輪が連なっていくように広まっていくことがこれからの臨床家の先生方の糧になればいいな、と思いました。

そして、育児関連で長らく研究から遠ざかっていた私に昨年度も含め、大切な司会業を任せてくださったこの学会の温かさにあらためて感謝する一日となりました。

最後に、キャンパス内を散策したときの写真を載せて、報告を終えようと思います。ちなみに、鹿の皆様。私が近づくとすぐに逃げようとされたのですが、どの方も「ごめんなさい。写真を撮りたいだけなんです。お願いします、悪い人じゃないです。ほら、スマホしか持ってないです」とお願いしたら止まってくれ、写真を撮らせてくれました。そして、「ありがとう、もう撮りました」とお礼を述べたら離れていきました。

きっと、彼らは日本語を理解しています。

会場でいただいたお弁当。美味しかったのですが、少し量が足りず会場近くをブラブラして、たまたま見つけた老舗喫茶店でカレーを食べた人がいるとか、いないとか…

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

<院生 Aさん>

描画療法学会ではワークショップに参加し、午前・午後を通して先生方と交流しながら体験的にアプローチの有効性や意味について学びました。理論として知っていたことも、クライエントの立場を体験することで新たな理解が得られ、回数を重ねるごとの変化や集団力動の力を実感しました。特に、それを促す先生方の話術や観察の重要性を強く感じました。

武藤先生の発表では、これまで意識していなかった数値の意味を知ることができ、考察の幅を広げる学びとなりました。修士論文で統計に取り組んでいるため、今後に活かしていきたいと思いました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今年度も教員の夏休みと題して、学会参加の報告記事を書けていることをうれしく思います。次回記事もまだあります。

年々増えていく修了生や院生さんの参加者。これからに期待を感じながら、これからも彼女たちの研究をサポートしていきたいと心理学科の教員一同願っています。

報告者:武藤翔太、広報担当