日本心理臨床学会に参加・発表しました(教員の夏休み vol.5)

さて、教員の夏休みシリーズもついに第5弾となりました(過去の記事:vol.1・vol.2・vol.3・vol.4)。

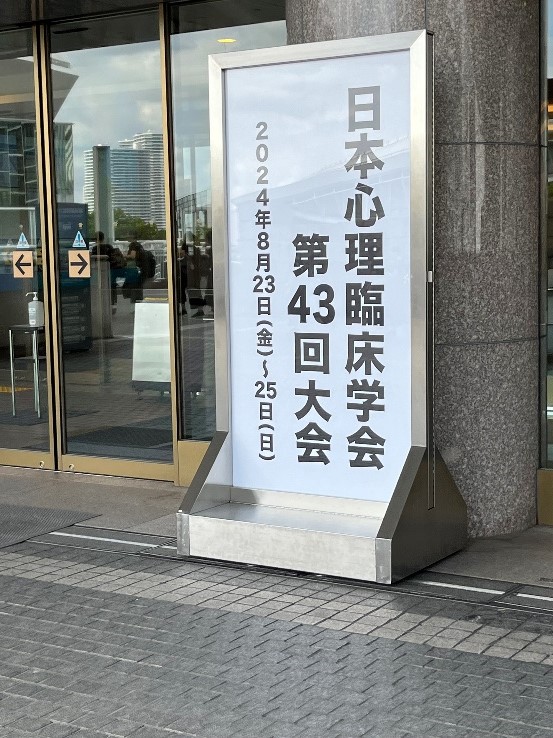

遅れましたが、8月23~25日に行われた日本心理臨床学会第43回大会(@パシフィコ横浜)について、ご報告させていただきます。臨床心理学系の学会において最大規模の学会の一つです。

会場となったパシフィコ横浜(撮影:参加した学生 ※教員が撮り忘れたものをフォローしてくれました…)

今回、心理学科からは仲倉先生と武藤先生がそれぞれ口頭発表をしましたので、そのことをご報告させていただきます。

余談ですが、往路の乗り換え先の新横浜駅構内の階段前にて、図らずも、たまたま、偶然に仲倉先生と武藤先生は鉢合わせをしました。こんな風に思いがけないところで知り合いの先生と出くわすことがあるのも、学会の楽しみの一つです。

それでは、まず武藤先生からのご報告です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本心理臨床学会での発表としては7年ぶりに発表をしました。久しぶりの発表でしたが、いざやってみると対面かつ口頭発表という独特の雰囲気に懐かしい気持ちを覚えました。人と人が出会って、その場で五感を使ってディスカッションする。対面の良さを思い出します。

タイトルは「「ベルクソンの弧」を援用した心理面接および心理アセスメントのプロセスモデル」です。

理論研究であり、ブログで紹介をするのは少し難しい内容になります…。それは、臨床心理学だけでなく、哲学、文化人類学、経済学、生物学などそのほかの学問の概念も用いて考察をしているからです。

そのため、ざっくりと要点をまとめます。以下の通りです。

「心の問題を扱う場面では様々な要因が絡み合っています。相談に来た人の日常生活における些細なできごとの影響なども含めて、考えていかないといけません。さらには、同じ状況・状態であったとしても同じアプローチをしたら全く同じ効果を得る、同じ変容をすることは決してありません。我々臨床家のアプローチだけでは決してコントロールできないことがたくさんあります。つまり、私たちのアプローチだけが与えている影響は、相談に来た人の生活の中では本当にごくわずかなのです。そのことを我々臨床家は素直に受け入れ、現在ある様々な心理臨床的アプローチ内の学派や技法の違いで身内の中で優劣を競うようなことはやめて(そして、自分が他の誰よりも“ベスト”の対応をしている、その人の生活に最も良い影響を与えているという思い込みを持たないように考え続けるクセを持って)、お互いに心理面接と心理アセスメント共通のプロセスモデルを意識し、目の前にいる相談に来た人に何ができるか、都度その人の視点に立ち戻って考えていきましょう。だってどんなアプローチも、目指していることは同じ方向であるのだから。そして、その人と時と場所、状況などでその効果も変わってくるのだから」

フロアからは様々な質問がありました。ただ、否定的なものはなく、今後このモデルをどう発展させるのか、こういう具体的な場面の場合はどのように考えるのか、など前向きなものばかりでした。質問をしていただいたある先生からは後日、熱い気持ちがこもったメールもいただきました。

理論研究を発表したのは初めてだったのですが、まったく関心をもってもらえないことや激しい反対がなかったことにほっとしました。フロアの先生方も同じ問題意識を持っていたからではないか、と考えています。

そして、本学の院生さんだけでなく以前勤めていた大学の院生さんたちもフロアにいたため、同窓会的な雰囲気でお互いの現状報告ができたこともとてもうれしかったです。教員として、学生の皆さまの成長話を聞けることは無上の喜びです。声をかけてくれて、ありがとうございました。

発表以外でも出身大学の先輩・後輩や指導教員の先生、普段なかなかお会いできない遠方にいらっしゃる先生など、会場内(あるいは近くの飲食店)を歩くと遭遇することが多々ありました。これも学会の楽しみの一つですね(2回目)。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上、武藤先生からの報告でした。

今回は長くなってしまったので、ここまで。

次回に仲倉先生の発表のご報告、そして初めて学会参加をした学生さんたちからの感想を載せていきたいと思います。

報告者:武藤翔太、心理学科広報担当