日本描画テスト・描画療法学会に参加・発表しました(教員の夏休み Vol.7)

さて、長らく続いてきた今年の教員の夏休みシリーズ(過去の記事はこちら:vol.1・vol.2・vol.3・vol.4・vol.5・vol.6)。

秋めいた気候になってきた今。今回が最後の第7弾です。

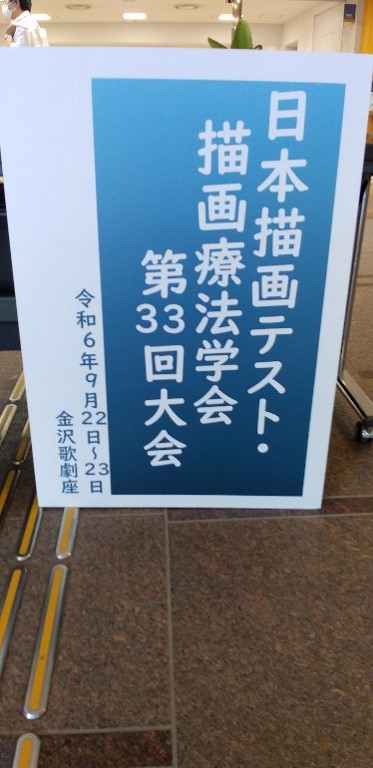

9月22~23日に行われた日本描画テスト・描画療法学会第33回大会(@金沢歌劇座)について、ご報告させていただきます。心理学科からは武藤先生が発表とともに発表会場の司会も仰せつかり、参加しました。

久しぶりの参加・発表で、さらに司会も務めることになった武藤先生からの報告です。

金沢城・兼六園・鈴木大拙館・金沢21世紀美術館に程近い金沢歌劇座。学会の看板が会場中にあることに気が付かず、「ブログ用の写真が撮れない…」と

武藤先生は外をしばらくウロウロして途方に暮れていたそうです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

心理臨床学会に続き、日本描画テスト・描画療法学会での発表も7年ぶりでした。発表タイトルは「マニピュレーションの視座を介した統合型HTP法のフィードバック・プロセスの再検討」です。

マニピュレーション。あまり聞きなじみがない概念だと思いますが、それもそのはず。2022年に出版されたばかりの三木那由多先生の「会話を哲学する――コミュニケーションとマニピュレーション」(光文社新書)で紹介されている概念だからです。本の帯に引用されているマンガ「うる星やつら」の最終話、最終コマのラムとあたるのやり取りが印象的な本です(ちなみに、この本では様々なマンガを引用してマニピュレーションについて説明されています)。

マニピュレーションの内容をまとめると(詳細は三木先生の本を読まれてください)会話場面で「相手の心理や行動に影響を与えようと目指して何かを発言」することであり,悪質な場合は「約束事の形成を避けつつ聞き手をコントロールする」という言説的責任は問われにくいものの,倫理的責任が生じる他者への働きかけ、となります。

今回の発表ではこの視点に着目して、統合型HTP法(1枚の画用紙に家と木と人をいれた1枚の絵を描いてもらう描画法。心理アセスメントや心理療法に用いられます)の結果を描き手の人にフィードバックするときの体験のプロセスとその後の実際の描き手の変化のプロセスを図示化した私(武藤)の過去の研究結果を再検討しました。

そのうえで、フィードバックするときに生じるマニピュレーションの危険性とその対処について、フィードバックの基礎的研究に新たな視点を加えて再考察することの重要性、そして時と場合に応じて柔軟かつ複雑に変容していく再現性(どんな人がどこで誰にやっても同じ結果になる度合いを示すもの)が低いプロセスの研究を重ねることが実はエビデンスに基づいた実践・医療を提供することにつながる、という内容を発表しました。

現在、医療現場で働いている心理士さんや、私が過去に勤めていた大学で教えていた学生さん、私の博士後期課程時代の指導教員の先生などから多くのご質問とこのマニピュレーションという概念をフィードバック研究に持ち込んだことへの支持をいただきました。

立派なお花が正面のスクリーン脇に飾られ、シャンデリア様の照明で輝く発表会場のレイアウトがまるで結婚式会場あるいはパーティ会場のような雰囲気であったため、途中から何だかお祝いされている気にもなり、楽しくディスカッションができました。

発表後はそのまま司会者となり、他の発表者の先生たちの発表への質問やフロアからの質問の取り仕切りなどを行いました。初めてであり緊張したのですが、よくよく考えれば会場の人たち全員が学生さんだと考えれば普段の授業と変わらない、ということに気が付き、その瞬間に緊張が解けました。緊張が解けつつも、各先生方の臨床実践に基づいた発表を聞き、普段の自分の臨床を振り返る機会にもなりました。臨床への活力をいつももらえます。

会員数が決して多くないものの、臨床への熱意がある人が多く、アットホームにやり取りができるそんな学会です。

そして、お昼休み中に会場から歩いて3分ほどのところにある金沢21世紀美術館に行きました。

塀もなく地続きで入れる美術館。老若男女問わず、多くの人たちが美術館の中や外の芝生で思い思いの時間を過ごしている光景に、しばし、ここが日本であることを忘れそうになりました。空の多彩な青のグラデーション、その青を引き立たせる雲の幾層にも重なった白色、美術館のオブジェが放つ多彩な色彩、芝生の生命力あふれる緑、まぶしく見える人々の笑顔、そしてこの場所で流れている穏やかで緩やかな時間。

描画法もこんな風に、人々にとって身近で、憩えるようなアプローチであってほしいと柄にもなく考えました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上、武藤先生からの報告でした。

実は前の記事の日本心理臨床学会のときに写真を撮り忘れた武藤先生。今回は汚名返上とばかりにたくさん写真を撮ってきてくれました。

教員の夏休みシリーズ、今年度は金沢の風景で締めくくろうと思います。ここまでお読みくださった読者の皆様。ありがとうございました。

本学の教員の研究者としての姿を、身近に感じてもらえたら幸いです。

金沢駅内にある観光案内所の力士パネル、ひゃくまんさん。人通りが多く、なかなかシャッターが切れませんでした。。

金沢駅のランドマーク、鼓門。前乗りした夜にイベントが開かれていました。

金沢21世紀美術館。昼休みが長ければ、もっとゆっくり回りたかった…。

報告:武藤翔太、心理学科広報担当