対話と探究による確かな知性を手に

国際言語文化学部

英語英文学科

Department of English Language and Literature

学科NEWS

学科の特徴

Point

01

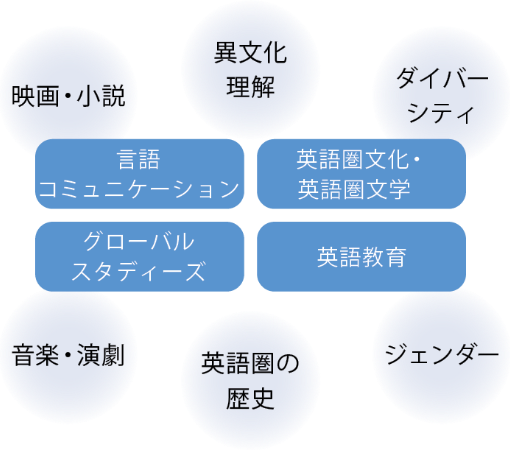

学びの領域

英語力を磨くとともに、映画や小説、音楽などの身近なジャンルから異文化理解を深め、異文化コミュニケーション能力を持った国際人を養成します。

Point

02

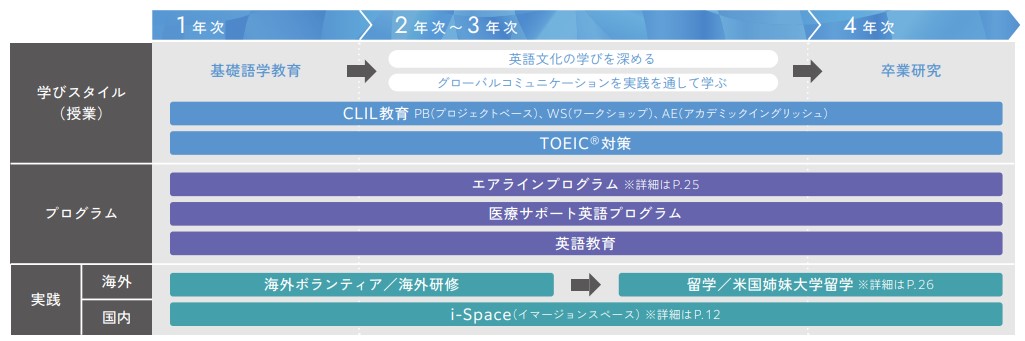

豊富な体験のチャンス〜留学・海外ボランティア〜

米国姉妹大学や世界に広がる20の協定校から留学先を選べるほか、ボランティアや語学研修など自分のレベルに合わせてさまざまな体験が可能。学内では母国語を使わないi-Space(イマージョンスペース)で語学力を磨けます。

Point

03

夢に直結するキャリアアッププログラム

現職のANA客室乗務員から直接学べる「エアラインプログラム」や、病院の専門的な英語を修得する「医療サポート英語プログラム」、子どもの英語力を伸ばす効果的な指導法が学べる「こども英語指導法(英語教育)」など、就職につながるスキルが身につきます。

4年間の学びの概要

言語と文化に裏打ちされた異文化コミュニケーション能力を身につけた人材を育成します。

取得可能な免許・資格

- 中学校教諭一種免許状(英語)

- 高等学校教諭一種免許状(英語)

- 日本語教員資格

- 社会福祉主事任用資格

- プレゼンテーション実務士資格

- 上級情報処理士資格

その他の免許・資格

- 学校図書館司書教諭資格

- 学芸員資格

- 図書館司書資格

目指せる資格

- 登録日本語教員※

※本学は登録日本語教員養成機関として登録されています。資格取得には、本学での養成課程の修了に加えて必要な研修・試験等に合格することが求められます。