「対話」から始まるND教育

本学では、グローバル化や情報技術が加速度的に発達していく世界を

しなやかに生き抜くことのできる女性を育成するため、学部を問わずに新入生全員が主体的に学び、

成長するための基礎を養うための独自の学びを提供。

人・物・事との対話を通じて自らを育て、異文化協働しながら課題を解決する力を身につけます。

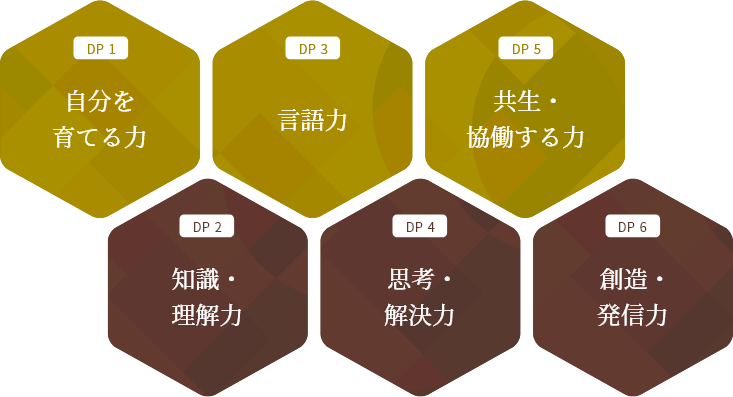

ND教育で培う6つの力「ND6」

卒業時に身につけておくべき力「ND6」

ND6とは、本学の4つの「行動指針」、

文部科学省が提唱する「学士力」、

経済産業省が提唱する

「社会人基礎力」をもとに

6つにジャンル分けした、卒業後、

職場や地域社会で多様な人々と

関わっていくために必要な力です。

ND教育とND6

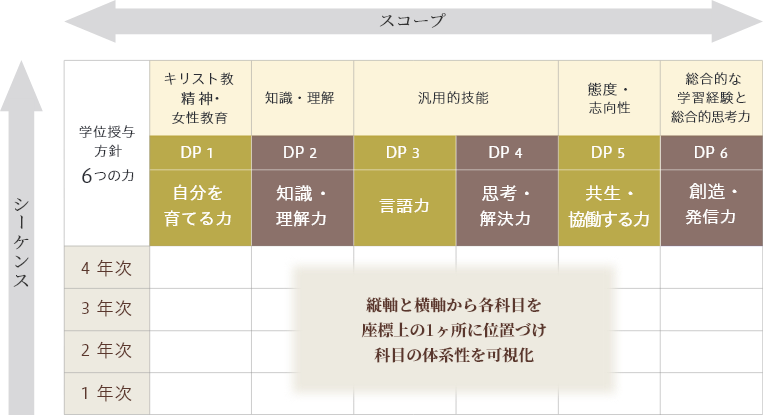

「NDカリキュラム・マップ」で

着実に目標へ近づく

卒業時に身につけておくべき

6つの力の習得に向かって

「何年次の・どの科目で・どんな力が身につくのか」を表(マップ)にしました。

1年次から4年次へと積み重なる学びの流れを把握したうえで必要な科目を選び、

着実に自分の目標へと近づくことができます。

成長進度がひと目でわかる

授業科目にはDP1~6の数字で表される6つの力、レベル、学問分野を識別できるコースナンバーがついており、「この科目でどんな力が身につくのか」が一目瞭然。成績やレポートの評価は独自システムで確認できるので、現状の成長進度や必要な学びを数値から把握できます。

教員・学生で成長進度を共有

教員は学生の成長進度を把握したうえで、的確なアドバイスを行います。目標の到達度や6つの力の修得度などをもとに、一人ひとりに合わせた履修指導が可能。それぞれの目標達成をバックアップします。

ND教育のサポート体制

学生一人ひとりの状況を教職員がリアルタイムで共有し、サポートできる体制を整えています。

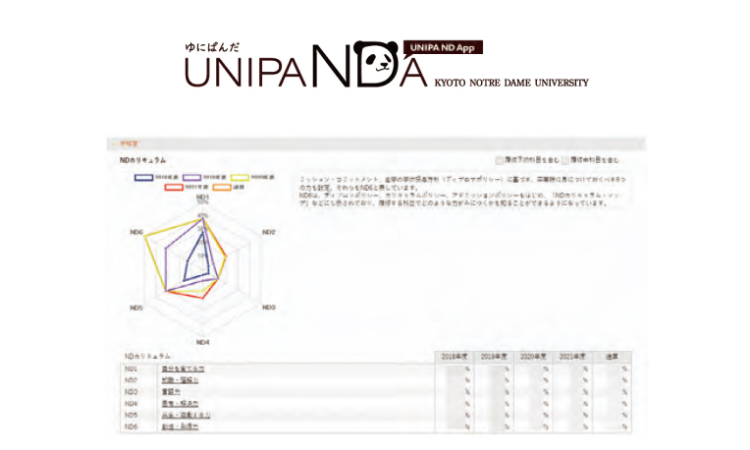

新学生向けポータルサイトUNIPANDA

「UNIPANDA」には履修登録や授業情報、成績関連機能のほかに、ポートフォリオ機能を持ちます。ポートフォリオでは、学生のみなさんが4年間の学習過程や学修成果を確認することができます。成長進度がひと目でわかり、次に取り組むべき課題を見つけられるような仕組みです。このポートフォリオを活用し、大学とともに自ら充実した学びを組み立てていきます。

2025年度スタート

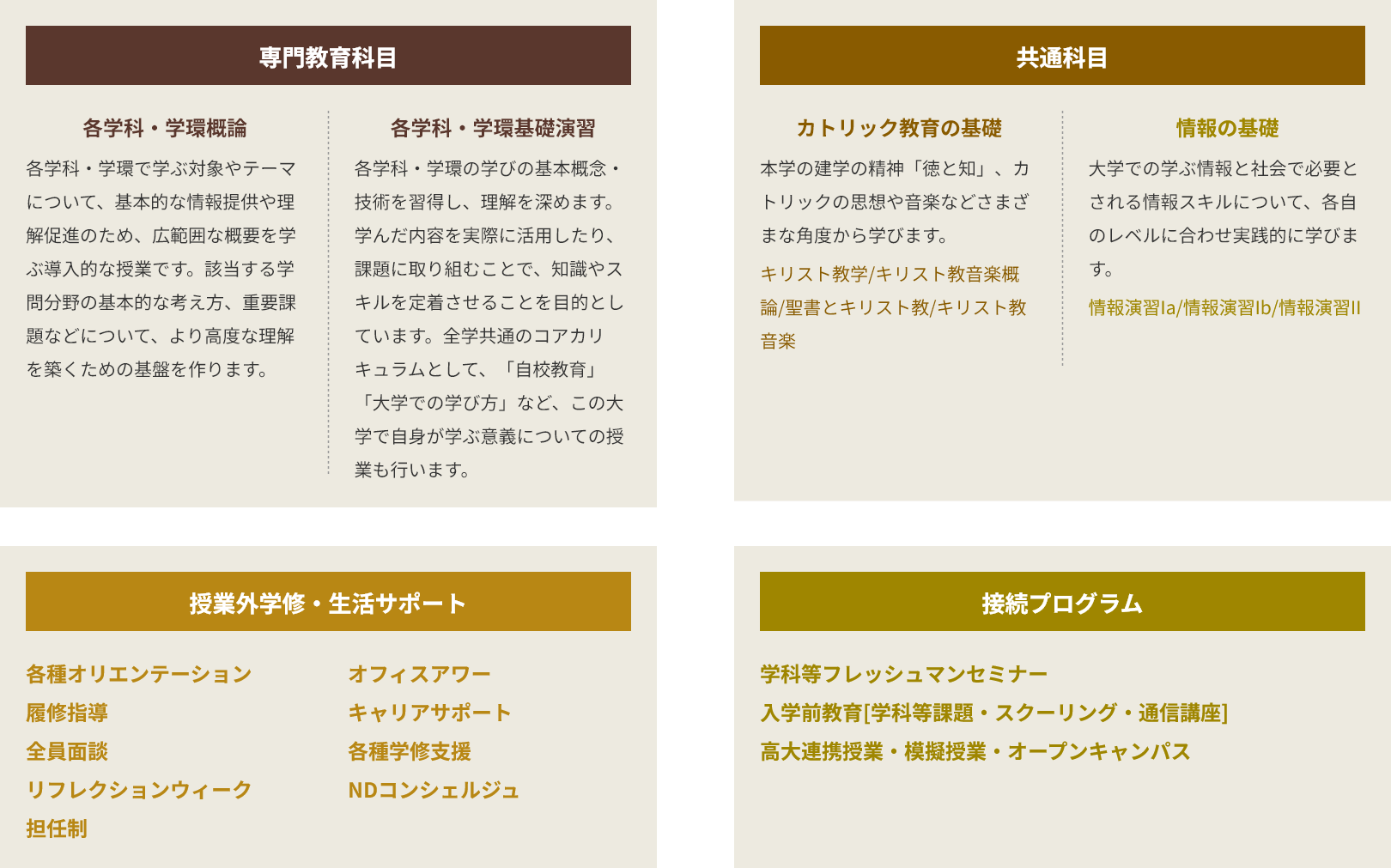

NDファーストタームプログラム

「NDファーストタームプログラム」とは、本学での学びへとスムーズに移行できるよう、

初年度において大学での学びの基礎となる科目をまとめたプログラムです。

授業以外にも学びと生活をサポートするさまざまな取り組みも実施します。

※2025年開始のため、変更の可能性があります。

ND教育の3つの特色

4年間を通じて積み上げる「ことば」の教育

異なる意見も含めて他者の考えを受け止め、自分で考え、その考えをことばで表現するために、「読む・聴く・書く・話す」という4つの技能を育てます。

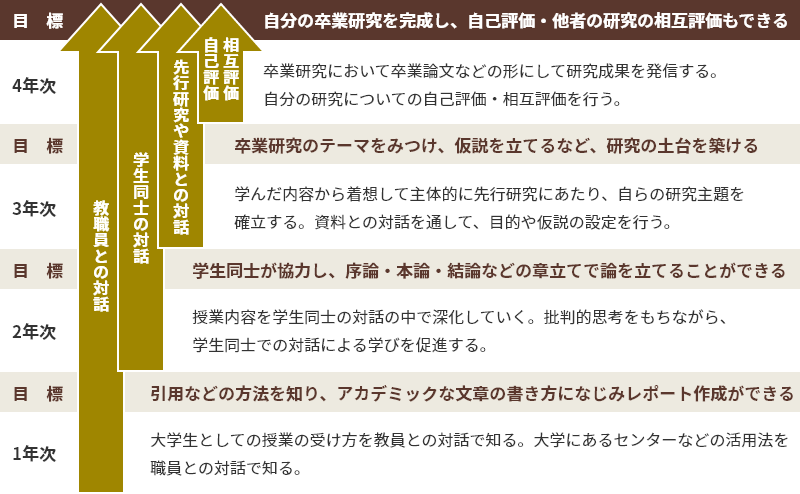

「ことば」に関係する全学共通的な教育内容と到達目標

「失敗」から学ぶ 主体性をもって人・物・事と対話する

アクティブ・ラーニングなどの授業方法を積極的に取り入れ、知識と経験をスキルに変換。在学中に「失敗」を経験しながら、原因や対策について考える力を育てます。

アクティブラーニングで社会人力を磨く

キャリア形成ゼミ

企画力・協働力・実践力など、社会で求められる力を養うために、学生が企業や地域と連携し、課題を解決していく授業を提供しています。

[2024年度事例]

- 「メディアデザイン・企画・編集ゼミ」

- 「人が食で幸せになるエビデンス探求ゼミ」

- 「京都大学公式野球部集客アップゼミ」

- 「ワークショップ・デザインゼミ」

- 「気候コミュニケーションゼミ」

- 「京都の観光を考えるゼミ」

「失敗」を自律・自立に繋げる各種サポート

ND教育では、大学4年間における授業のつまずき、学習の遅れ、テストの不合格をマイナスとは捉えません。

「失敗は成長にとって必要な経験」として前向きに受け止め、少人数の担任制や学習サポートなどの支援制度で成長を後押ししています。

[具体例]

- 文章作成アドバイジング(ND教育センター)

- 英語学習アドバイジング(国際教育センター)

- ラーニングサポート(図書館)

授業内外の学習で深く、広く学ぶ

基礎教養教育の基盤として充実した共通教育科目を開講するとともに「学部横断型カリキュラム」を設置して、関心や意欲に応じて学部学科の枠を超えて幅広い学びに挑戦できる環境を整えます。

共通教育

幅広い知識・理解力を育てる「教養科目」と語学をメインとする「基礎科目」、建学の精神の根幹となるカトリックを中心とした基本的な知識や文化を学ぶ「基盤科目」で構成された共通教育科目は、以下の3つの要素がベースとなっている。

国際教育・留学

「聞く・listening」「読む・reading」・「話す・speaking」「書く・writing」の4技能を中心とした科目と、実践的に英語力を身につけるための科目を設置しています。

情報教育

これからの時代に必要な、情報を正しく理解し扱うことのできる力を養います。PCやインターネットの活用力、情報発信力、データの管理や分析などを行うデータ活用能力、AIの本質であるプログラミング能力などが身につく授業を用意しています。

キャリア教育

学生一人ひとりが自分らしく生きられるように、将来への意欲を高め、知識をつける【基礎科目】、社会人に必要なスキルを育む【専門科目】、企業と連携した授業で実践力を養う【実践科目】を通して多様な価値感や学ぶこと、働くことの意義を理解し、将来の生き方を自ら設計していく力を育みます。

「学部横断型カリキュラム」で幅広い学びに挑戦

学部学科の垣根を越えて学べるプログラムを実施しています。

文科省認定の情報教育

情報活用力プログラム

Society5.0時代には、文系・理系を問わず、データサイエンスや情報活用の知識と技能が求められます。「情報活用力プログラム」では、「情報の科学と倫理」「AIとデータサイエンス入門」「情報技術リテラシー」など所定の科目を履修すると本学学長名の修了証が授与されるとともに、「上級情報処理士」資格(一般財団法人全国大学実務教育協会)が取得できます。